玩VR为什么会头晕 虚拟现实VR头晕的原因是什么?

2017-04-10 | 转载 崔世磊 | VR小王子

如今,商场内酷炫的VR体验馆越来越多。人们在体验新技术的同时,也会有头晕目眩的不适感。要解释其中的原因,让我们从晕动症说起。

如今,商场内酷炫的VR体验馆越来越多。人们在体验新技术的同时,也会有头晕目眩的不适感。要解释其中的原因,让我们从晕动症说起。

这是赛先生2017科普创作协同行动的第10篇文章。

晕动症(Motion sickness)是表现为各种不同症状的综合征,如:恶心、呕吐、嗳气、腹部不适、面色苍白、冷汗、头痛头晕、虚弱等,患者可表现为以上症状的不同组合。各种类型的被动运动(如乘船、乘车)和复杂的视觉刺激(如电影院、超市等)是诱发晕动症的常见原因。

VR(虚拟现实)视觉产品会引起晕动症吗?答案是肯定的,酷炫的VR技术已经让很多人有了不舒服的体验。本文将为大家介绍晕动症的生理基础、VR设备导致晕动症的原因。相信在如何相应地改善VR设备方面,会带给大家一些启发。

蓬勃发展的VR技术

所谓VR,即“虚拟现实”(Virtual Reality,VR),就是利用计算机技术模拟生成三维虚拟环境,其中除了视觉信息外,还有听觉、触觉、温度觉等感知信息,用户可以借助各种输入输出设备跟该虚拟模拟环境产生互动行为,最终能让用户产生如临其境的沉浸感。

2016年被称为VR元年,其巨大的市场前景引来各路资本加速布局:被Facebook以20亿美元收购的VR设备制造商Oculus消费版全球发货,其受消费者欢迎程度远超外界预期;索尼推出虚拟现实头盔PlayStation VR;阿里巴巴布局“Buy+”VR计划;爱奇艺推出VR生态激励计划,联合300家合作伙伴打造全球最大中文VR生态环境……

为了让普通民众通过亲身体验来了解VR,线下VR体验店作为VR产业化的最大推手如雨后春笋般在一、二线城市出现,伴随着用户强烈新鲜、刺激和兴奋体验感的是,部分用户出现了强烈的眩晕感,伴随疲劳、眼花、恶心等等,这些都是VR晕动症的症状。

晕动症的发生机制

谈到晕动症,首先我们要了解人体的空间方位和平衡感知系统。人类的高级前庭中枢位于双侧大脑颞叶、顶叶和岛叶交界区,右侧为优势侧,前庭皮质区接受来自视觉、前庭觉以及本体感觉的传入信息,综合权重分析,对身体的空间方位、运动感知做出判断。

一、视觉感受器

简而言之就是我们的双眼的视功能。每个人都很熟悉的视觉,其实是一套非常复杂而精密的系统,为了看清楚物体,眼球需要完成各种协调精细的运动,来保持视觉系统的正常工作。

视线转移眼动

快速扫视运动:将我们感兴趣的事物快速投射到视网膜黄斑上,速度可达到500-700度/秒,通常整个过程持续20-30ms;平稳跟踪:保证运动物体稳定投射到黄斑上,最大速度可达100度/秒;汇聚和发散运动:提供被注视物体的深度和距离信息。

视线保持眼动

身体相对于周围环境的任何运动都会造成物体投射在视网膜上的位置变化,有两种眼球运动可以保持视线稳定。前庭眼动反射:前庭系统受到头部加速度的刺激,通过前庭眼动反射,使眼球产生与头部运动相反方向的眼动,因为潜伏期仅15ms,在日常活动中的视线稳定主要靠其完成;视动性眼动反射:事物在视网膜上成像滑动的速度信息,可通过眼动系统转化为相应眼肌的活动,从而保证成像与视网膜的相对静止,但反应时间至少60ms以上。

二、平衡感受器

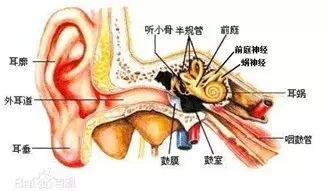

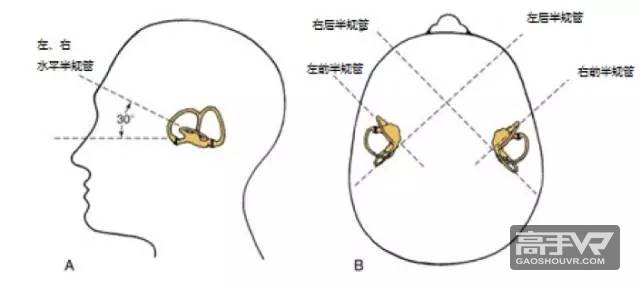

我们的双耳 (图1)不止负责听力,隐藏在双侧内耳深处的前庭感受器是人体非常重要的平衡感受器官,由半规管和耳石器两部分组成 (图2) ,它们分别感受头部的角加速度(旋转)和直线加速度,当机体做各个方向的变速运动时,前庭感受器会受到刺激,从而为前庭中枢提供信息,但是在匀速运动时前庭感受器不发挥作用。

图1. 耳朵的解剖学结构。前庭刺激信息和听觉信息分别经前庭神经、蜗神经传向大脑。(图片引用自百度百科,有修改)

图2. 半规管示意图。每侧耳朵内部都有前、后和水平三个半规管,同侧每个半规管所在平面与其他两个半规管所在平面均垂直;每侧一个半规管与对侧其中一个半规管所在平面平行。这种解剖结构可满足三维空间任何一个方向的运动感知。(图片引自《眼震电图手册》,1976.)

三、本体感觉

当身体各部位处于不同状态(运动或静止)时,运动组织(肌肉、肌腱、关节)中分布的各种感受器产生相应的感觉信息,通过神经传导通路到大脑皮层,从而产生对身体各个部位的感知。例如,人在闭眼、静止不动时能仍感知身体各部分的位置。

在不同的情境下,大脑会对不同的信息传入进行权重分析,综合评价身体的平衡状态和空间方位感知,并作出适当调整。但是,在有些情况下,各个感觉系统的信息会出现冲突的情况,常见的感觉冲突有以下几种情况:

看到动了,没有感觉到动: 单纯的视觉刺激,缺乏对应的前庭(或本体觉)刺激。比如:看大荧幕电影时,或者坐在静止的火车上看窗外通过的火车时,会产生自己在运动的错觉。

感觉动了,没有看到动: 单纯前庭(或本体觉刺激),缺乏视觉刺激,如:车辆行进过程中,无法或不能注视车厢外物体,在车厢里看书、行走、跳舞等。

感觉到的运动情况与看到的运动情况不匹配: 同时有视觉和前庭(或本体觉)刺激,但两者不匹配,如:在船的甲板上看海浪、在开着的车上看窗外风景。

当这些感觉冲突达到一定程度,大脑对身体平衡状态和空间方位的判断就会出现误差,表现为头晕和/或眩晕感。 此外,大脑会基于记忆系统中的存储副本,根据当前的感觉对身体的感知和外界环境的运动作出预测,假如预测与实际情况不符合,也会导致头晕和/或眩晕。由于低级前庭中枢(脑干和小脑)与其他脑区存在广泛的联系,通过前庭自主神经反射,产生恐惧、恶心、呕吐、大汗甚至便意等症状。

VR设备为什么会导致眩晕感

根据之前所谈到的导致头晕的理论基础,我们就容易理解,目前的VR设备之所以会导致眩晕感,主要原因就是VR技术尚不能完美虚拟现实世界。在体验VR的过程中产生的感觉与现实不一致,就会产生眩晕感。下面我们从VR设备的硬件、软件以及个人因素几个方面分别了解导致眩晕的原因。

一、硬件因素

硬件配置导致的画面延迟是导致眩晕的最主要的因素。

之前我们谈到,自然状态下人类头部转动时,其相对应的视野的变化是非常敏感的。研究表明,与用户的头动相对应的头显画面延迟不能超过20ms,不然就会非常明显。这就意味着,VR头显要在20ms的延迟时间内完成对头部转动的速度、角度和距离的灵敏测定,然后计算机进行运算并及时渲染出画面,最后显示器也要及时地显示出画面。不同的VR设备厂家采用不同的运动感受设备,目前做的比较好的有Oculus、Sony和Valve的头显。

而且,显示屏都有一定的刷新频率,如果刷新频率为50Hz,人眼就会感到闪烁感,虽然对人眼而言,视觉刷新频率达60Hz以上已经感受到的是连续画面,但是越高的视觉刷新频率,显示的图像越稳定,人眼越不容易觉得疲劳。

影响画面流畅性的另一个参数是画面帧数,也就是计算机每秒输出到屏显上的画面数(FPS),如果每一帧显示的时间距离上一帧超过20ms,那么人眼同样也会感到延迟。所以,60FPS也是VR头显画面帧数的基准线。

要在这么短的时间内搞定以上这一切,本身就是巨大的挑战。庆幸的是有一些公司的硬件标准已经能够达到这一要求。但是市场上产品质量参差不齐,质量稍差的产品更易诱发用户的眩晕症状。

其他如头戴式VR的舒适度、重量,显示屏与眼之间的瞳距以及身体其他部位传感器的灵敏度、舒适度等,都是造成身体不适的常见原因。

二、软件因素

所谓软件因素,主要指VR的内容设计,Oculus公司曾经发布了《VR最佳实践指南》,其中对一些容易导致用户头晕的内容、画面设计进行了推荐。常见的原因如下:

虚拟场景的复杂程度、运动速度

过于复杂或者快速运动(如:移动、旋转、加速、减速、旋转和抖动等)的场景会让用户产生更多的眩晕感,原因如下:过多的场景细节会导致眼部以及大脑视觉神经疲劳,产生晕眩感;会诱发眼睛和头部产生大量的微小运动,从而增加VR设备运算、同步输出画面的能力,加重画面延迟;目前大部分VR只有头部运动传感器,而眼部运动更为细微,过多的复杂场景必然增加眼球的扫视运动,这就要求VR设备同时根据眼动和头动的方向、幅度做出运算并渲染传出画面,绝大多数VR设备尚达不到这样的硬件水平。

某些特定的环境,如旋转的楼梯、悬崖等,即使在现实中也容易让人产生晕眩,在进行VR场景设计时应适度减少或缩减出现的时间。

视角选择

VR晕动症的其中一个主要原因是视角的转动带来了显示内容的转动,但VR设备用户本身未发生身体运动,这种不同步会给用户带来晕眩的感觉。因此,第一人称视角的虚拟现实内容相比第三人称视角会更容易引起晕眩。但第三人称视角的沉浸感显然远远低于第一人称,在强调沉浸感的虚拟现实场景下,这一点需要做出权衡。

用户控制度

有些人会有这样的体验,坐车时经常晕车,但是自己开车反而不会晕车。这是由于人在驾驶汽车时会对身体运动、视野有预判,从而提前做出适应性调整,而在坐车时则缺乏这种预判和调整。VR内容设计中,过多的被动相机路径会导致晕眩。

三、用户个人因素

人和人之间的个体差异很大,不同人对相同内容的反应可能截然不同,同一个人在不同的心理、身体状态下对同样的内容反应也可能不同(焦虑、疲劳等压力较大的心理状态时,会更容易晕眩),而且一些有前庭系统疾病、偏头痛等的患者以及老人、儿童、孕妇等可能更容易产生晕眩。

总而言之,VR设备之所以导致晕动症,是因为目前VR技术所虚拟出来的仍然只是视觉,其他感知觉的虚拟水平还不足以欺骗我们的大脑。

如何解决晕动症问题?

目前各种生物同步反馈、电磁刺激技术等方法都被各个研究中心、公司尝试用于进一步提高VR体验的“沉浸感”。

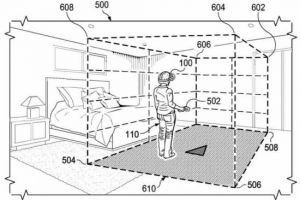

比如全向跑步机 (图3),允许体验者在一平方米内完成各种运动,并且将方位、速率和里程等数据同步反馈到实际游戏中,在虚拟世界中作出对现实反应的真实模拟。目前产品有美国的Virtuix Omni、奥地利Cyberith Virtualizer以及我国的KATVR(杭州虚现科技有限公司)。

但与现实世界的各种动作相比,在全向跑步机内活动显然还是有限制的,因此The Void、Project Alice等公司选择了定制空间方案,体验者可以在稍大的空间内活动,并且联合增强虚拟性现实技术(即AR,与VR不同),提高真实感,但同时提高了对空间的要求,成本相对增加。

图3. 体验者可在全向跑步机上完成各种游戏动作,比如各方向的行进、奔跑和旋转、弹跳等。(图片引自KATVR公司的宣传视频)

梅奥医学中心前庭研究实验室已经研发出前庭电刺激技术(Galvanic Vestibular Stimulation,GVS),可以通过耳后电极的反馈刺激用户的前庭感受器,使体验者不但产生强烈的VR视觉沉浸感,还能同步感受到与场景对应的身体位置变化,无疑将VR向前推进了一大步 (图4)。

再加上各种人机接口技术的发展,将来连接在大脑上的几个电极刺激,会让体验者躺着便体验到各种感知觉,甚至模拟高兴、伤心、恐惧等各种精神心理层面复杂的情感。电影《黑客帝国》中与现实世界平行的虚拟现实世界,已经开始在我们眼前若隐若现了。

图4. vMocion公司的电前庭刺激(GVS)产品。体验者面前的VR画面向左下方旋转时,体验者在视觉上感觉到了画面改变,耳后电极的同步刺激前庭,体验者可同时产生自身向左下转的感觉,从而达成视觉、前庭觉的统一,增强VR沉浸感。(图片引自vMocion网站)

需要注意的是,即便完美的VR设备,如果其所虚拟的是在日常生活中就容易导致眩晕的场景,一样会引起晕动症。随着体验次数增加、时间延长,有些用户的晕动感可能会减轻,但是脱离VR后,会出现类似于长时间乘船登上陆地后的晕动感。这是因为大脑开始习惯VR环境,并根据VR环境做出了脑功能上的适应性调整。基于这一现象,VR已经被开始用于治疗一些神经、精神类疾病。

除此之外,还有一个不容忽视的问题:长时间的VR体验会使大脑做出怎样的适应性改变呢?我们的精神心理和行为又会发生怎样的变化?这些都是不亚于晕动症的问题,需要我们提前作出判断和应对。

后一篇:VR游戏玩久了会有什么后遗症?

相关阅读

更多...-

谷歌发布专利旨在改变房间规模VR体验

2019-02-14|841 -

观界科技助力台北跨年晚会直播 VR全景直播让全球华人大呼过瘾

2019-02-14|799 -

AR核心技术正在向SLAM发展

2018-08-10|3647 -

Sketchbox推出AR/VR开发工具,无需代码即可创作

2018-02-11|3154 -

如何判断你的电脑是否兼容VR?

2017-12-29|1502 -

不会编辑VR视频 这里有份简单的入门指南

2017-12-26|1705 -

TPCAST、Amimon以及DisplayLink,VR无线传输大起底

2017-12-13|1438 -

Magic Leap顾问研发新AR显示原型,可让虚实物体互相遮挡

2017-12-06|1394 -

智能AR/AI结合的购物体验离我们还有多远?

2017-11-29|3329 -

你真的了解 360 度全景相机和 VR 之间的区别吗?

2017-11-22|1256